こんにちは。2024年も大みそかとなりました。

2024年は経済の波が激しく揺れ動いた一年でした。家計に影響を与えた主な出来事を振り返ってみましょう。

2024年家計に影響を与えた主な出来事

2024年1月

新NISAがスタートしました。

投資で得られる利益が非課税になるNISAの投資可能額が拡大し、非課税期間も無期限になるなど、これまでの制度より使い勝手がよくなりました。

これまで投資をしていなかった層にも資産運用への関心が高まりました。

2024年2月

日経平均株価が34年ぶりに最高値を更新し、1989年末に記録した3万8915円を超えました。

この株価の上昇は、投資家の信頼感を高め、家計の資産価値を押し上げる要因となりました。

しかし、同時に物価上昇も続いており、家計の実質的な負担は増えました。

2024年3月

日経平均株価が初めて4万円台に突入しました。

これにより、株式市場への投資が活発化し、資産形成を目指す家庭にとっては追い風となりました。

しかし、物価の上昇が続く中、賃金の伸びが追いつかず家計状況は依然として厳しいままでした。

2024年春季労働交渉では、基本給を底上げするベースアップ(ベア)と定期昇給を合わせた賃上げ率が平均5.25%となり、前年同時点の3.76%から1.49ポイント上昇。5%を超えたのは33年ぶりのことでした。

2024年4月

物価上昇が続き、特に食品や日用品の値上げが家計に影響を与えました。

消費者物価指数は前年同月比で2.8%上昇し、家計の支出負担が増えました。

2024年5月

日経平均株価が一時的に下落し、投資家の間で不安が広がりました。

特に、米国経済の先行き懸念が影響し、株式市場が不安定になりました。

2024年6月

物価高騰が続く中、特に、食料品の価格が大幅に上昇し、家計支出が圧迫される状況が続きました。

2024年7月

日経平均株価が再び最高値を更新し、4万2224円に達しました。

この株価の上昇は、企業の業績改善や投資家の期待感を反映していたものでした。

2024年8月

日経平均株価が急落し、4451円の下げ幅を記録しました。

この歴史的な下落は、米国株式市場の影響を受けたもので、投資家の間で不安が広がりました。

また猛暑の影響で野菜などの価格も高騰し、食費の負担が増加しました。

2024年9月

9月に入っても猛暑は続き、電気代や冷房関連の支出が増加しました。

生活必需品の価格が高騰し、家計支出が増加する厳しい状況が続きました。

2024年10月

酒類や飲料、油、お菓子など、約2911品目の商品が値上げされ、年内最大の値上げラッシュになりました。

また、衆議院選挙で手取りを増やすと訴えた国民民主党が躍進し、103万円の壁が見直されるきっかけになりました。

2024年11月

物価高騰が続く中、家計の負担が増加しました。

特に、食品や日用品の値上げが続きました。

2024年12月

年末にかけて日経平均株価が再び上昇し、3万9894円で取引を終えました。

2024年は株価の記録更新が続いた年となりましたが、物価上昇が家計に与える影響は依然として大きく、賃金の上昇が求められる状況が続いています。

また、12月19日よりガソリン補助金が1リットルあたり5円程度の縮小が行われ、ガソリン価格は1年3か月ぶりに180円を超えました。

2025年に家計に影響を及ぼす出来事

2025年1月

ガソリン価格の補助金が2025年1月以降もさらに縮小が予定されています。

一方、電気代、ガス代の補助金が復活します。

一般的な家庭で、電気代が月1000円、ガス代が月300円家計負担が軽減されます。

自動車保険料が改訂され、保険料が引き上げられる見通しです。

特に軽自動車ではリスクに応じた区分が細かくなり保険料が変動する可能性があります。

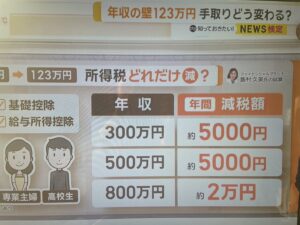

所得税が減税となり、手取りが増えます。

所得税がかかり始める「年収103万円の壁」は、物価高の影響を反映して123万円に引き上げられる予定です。

2025年分の所得から適用を開始し、年収が2500万円以下の人は減税になる見通しです。(年末調整で反映)

パン・冷凍食品・酒類(ビールなど)が値上げされる予定です。

また、アメリカ・ファーストを掲げるトランプ政権が発足します。

2025年2月

ガソリン補助金の縮小が続き、ガソリン価格が190円に達する可能性があると予測されています。

菓子類(チョコレート)、飲料、冷凍食品が値上げされる見込みです。

ドイツでおよそ20年ぶりとなる解散総選挙が実施されます。

2025年3月

マイナンバーカードと運転免許証が一体化したマイナ免許証が運用開始になり、更新時講習もオンライン化される予定です。

読売新聞社が国内に上場する333銘柄で構成する読売株価指数(読売333)を創設します。

2025年4月

税制改正の影響があります。

子育て支援策が拡充されます。

例えば、育児休暇を取り要件を満たした場合、最大28日間、育休取得前の手取りの10割相当の給付金を受け取れます。(これまでは8割相当額。)また、2歳未満の子供を育てながら時短勤務する場合、賃金総額の10%相当の給付金を受け取れるようになります。

大阪府夢洲で大阪・関西万博が開幕されます。

JR北海道・JR西日本・JR九州の運賃改定があります。

2025年7月

参議院議員の任期が満了で参議院通常選挙が実施される予定です。

2025年8月

高額療養費制度が改定され、1か月の自己負担限度額が引き上げられます。

一般的な年収の場合、1か月の自己負担限度額は、現在より8000円余り引き上げて8万8200円程度になります。

ここ3年で段階的に引き上げられます。

2025年10月

国民健康保険料が引き上げられる方針がしめされています。

これにより、自営業やフリーランスの人々の負担が増加する可能性があります。

マイクロソフト社のwindows10 およびOffice 2015 の延長サポートが終了されます。

2025年12月

2026年の税制改正大綱が決まる予定です。

来年はどのような1年になるのでしょうか。家計に大きな影響を及ぼすニュースに注目していきたいと思います。